神奈川県横須賀市の「にしたく社会保険労務士事務所」です。

労務管理・社会保険・年金・介護保険の専門家として、真摯にご相談に対応させていただきます。

詳しくは、個別のページをご確認いただけますと幸いです。

ロゴマークは、にしたくの頭文字「n」を心に見立てて砕けた形で表現し、

心を砕く(心配りをする)ことで、丸く角の立たないつながりをイメージしています。

イメージカラーは、深くまで寄り添う心を表現しています。

ストレスチェック制度と実施方法

厚生労働省の資料に沿って、ストレスチェックの全体像を説明します

1.まずは、ストレスチェック制度について説明します

そもそも、ストレスチェック制度とは何でしょう?

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に働く人が回答し、それを集計・分析することで、職場のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートなどを調べる簡単な検査のことをいいます。

「労働安全衛生法」が改正されて、労働者が50人以上いる事業場では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての働く人に対して実施することが義務づけられています。

ただし、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外として差し支えないとされていますが、これらの方々も含めて実施することが望まれます。

令和7年に再度ストレスチェックの実施に関する閣議決定があり、従業員規模を問わずストレスチェック実施を義務付ける方向性となりました。

ストレスチェックは、何の目的があるのでしょう?

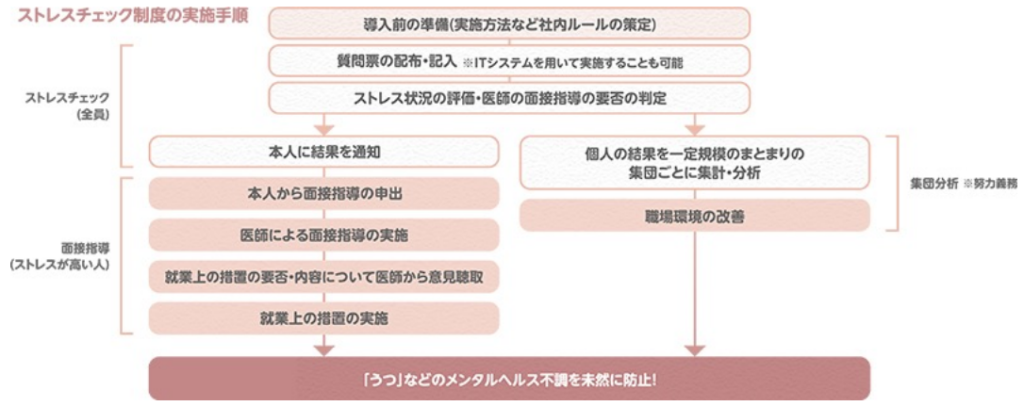

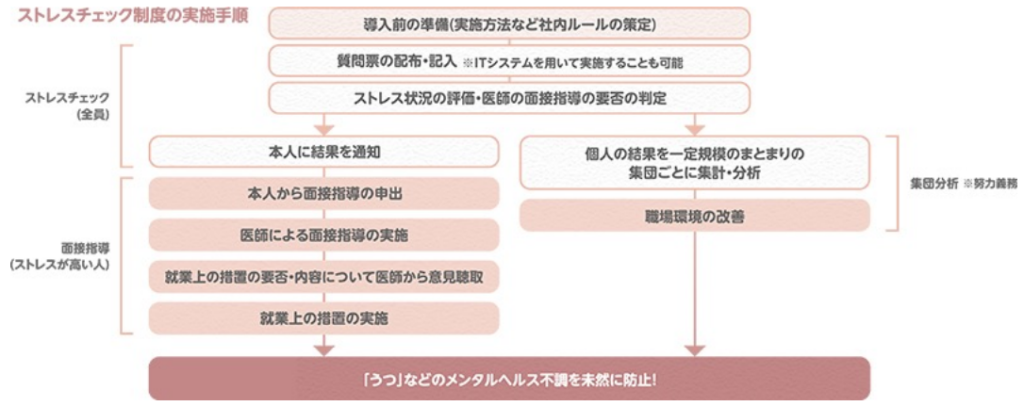

働く人が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、過度なストレス要因が職場にある場合は、会社が必要な措置を検討したり、職場環境の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みとして実施するものです。

「ストレスチェックは、こころの健康診断」と思っていただくと、より理解しやすいかと思います。

ストレスチェックの流れを図示します

2.ストレスチェックの実施準備について説明します

会社としての方針を示しましょう

まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を表明しましょう。

この方針は、企業の経営者が定め、社内全員に発信することが望ましく、重要なポイントです。

会社は、ストレスチェック制度による働く人のストレス状況の改善及び働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上につながるものであると考え、事業経営の一環として、積極的に本制度の活用を進めていきましょう。

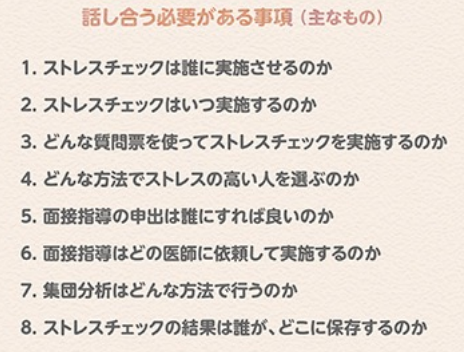

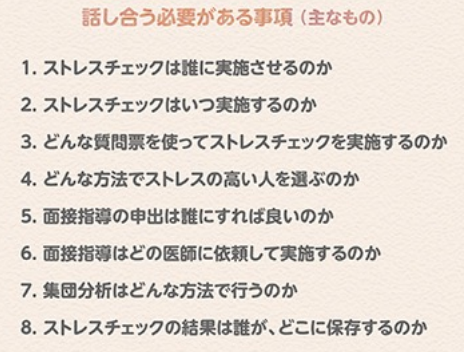

衛生委員会等で話し合いましょう

会社の衛生委員会等で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。

働く人が50人以上いる事業場では、「衛生委員会」または「安全衛生委員会」を設置することが義務づけられています。

50人に満たない事業所では、衛生推進者や安全衛生推進者を中心に、実施方法などを話し合いましょう。

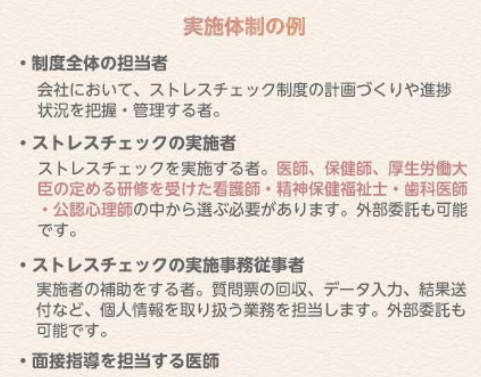

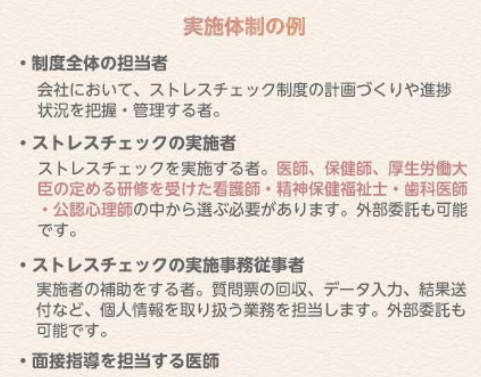

実施体制と役割を明確にしましょう

実施体制の例のとおり事業場の中での実施体制と役割分担を決めましょう。

一人がいくつかの役割を兼ねることも可能です。

働く人に安心してストレスチェックに回答してもらえるように、人事権を持つ方は、「実施者」ならびに「実施事務従事者」の役割を担うことはできません。

特に実施事務従事者は、ストレスチェックの結果を取り扱ったり、高ストレス者からの医師面接対応があるなど、事務負担と多大な精神的な負担がかかりやすいです。

また、極めてセンシティブな情報の取り扱いを求められることから、中小規模事業者におかれましては、実施事務従事者をアウトソースすることも有効的です。

3.ストレスチェックの実施について説明します

質問票の回収

回答が終わった質問票は、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。

システムを使用した場合は、回答が済んだ時点で、受検者本人が結果を知ることができます。

【注意!】回答した本人および実施者・実施事務従事者以外の者が、回答内容を閲覧することは禁止されています。

医師による面接指導が必要な者の選定

ストレスチェックの結果をもとに、実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。

ストレスチェック結果の保存

ストレスチェック結果は、実施者または実施事務従事者が保存します。

結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者または実施事務従事者が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。

会社は、保存が適切に行われるよう、セキュリティの確保など必要な措置を講じなければなりません。

また、働く人の同意により、実施者から会社へ提供された結果の記録は、会社側が5年間保存しなければいけません。

4.医師による面接指導について説明します

医師による面接指導の実施

会社は、「医師による面接指導が必要」とされた働く人から申出があった場合、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。

「申出」は「結果が通知」されてから概ね1ヶ月以内、「面接指導」は「申出」があってから概ね1ヶ月以内に行う必要があります。

医師の意見を聴いて就業上の措置を行いましょう

会社は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえた必要な措置を実施しましょう。

「医師からの意見聴取」は、「面接指導」の後、概ね1ヶ月以内に行う必要があります。

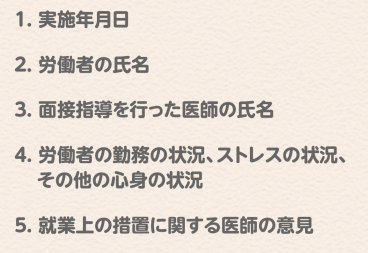

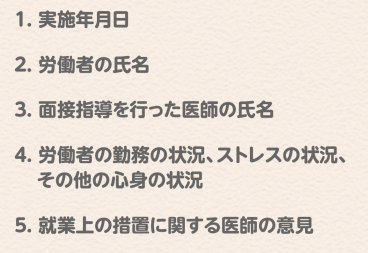

医師による面接指導結果の保存

会社は、面接指導の結果として記録を作成し、会社側で5年間保存する義務があります。

記録が必要な主な事項は、上の図のとおりです。

これらの内容が含まれていれば、医師からの報告書をそのまま保存しても構いません。

会社は、適切に保存できるように、セキュリティの確保など必要な措置を講じなければなりません。

5.職場環境改善のきっかけと継続的な取り組みを実施しましょう

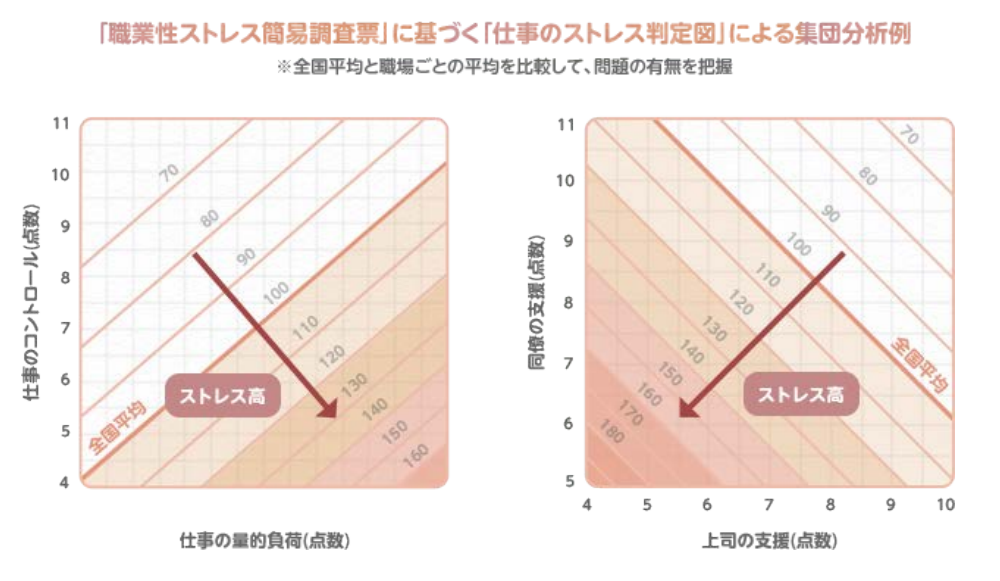

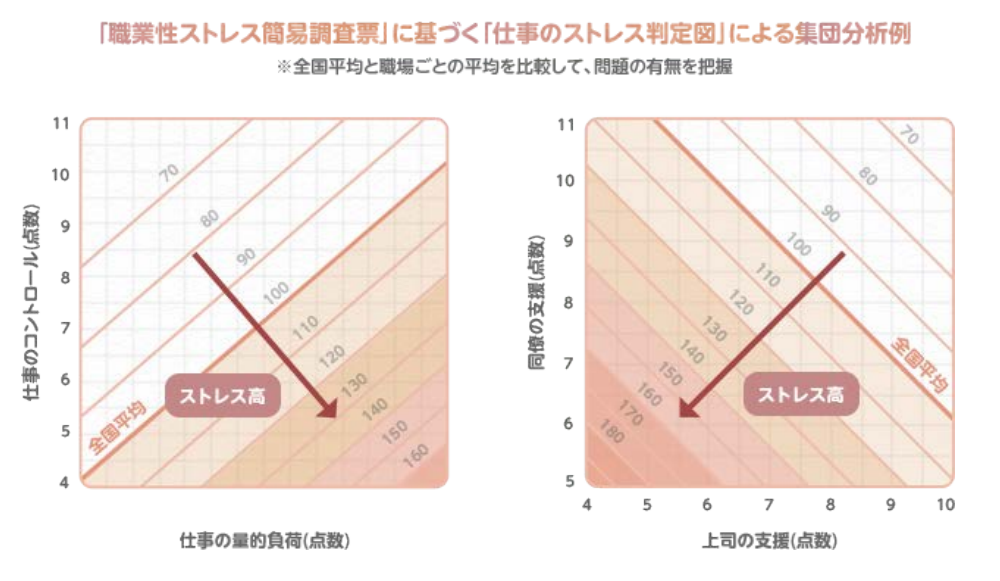

集団分析をしてみましょう

ストレスチェック結果の集団分析は努力義務とされており、必ずしも実施義務があるわけではないのですが、集団分析を行うことで、その集団に潜むリスク要因が把握できますし、その集団の良いところの発見にもつながります。

会社は、ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。

集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。

そして、この集団分析を毎年実施して、経年変化の定点観測ツールとして活用すると良いでしょう。

【注意!】分析する集団の回答者数が10人未満の場合は、個人特定される恐れがあるので、全員の同意がない限り、会社は集計・分析の結果の提供を受けてはいけまん。

原則、回答者数10人以上の集団を集計の対象としましょう。

※回答者の同意が得られている場合であっても、最低でも5人以上の集団分析が望ましいです。

集団分析の例を示します

職場環境の改善活動をしましょう

会社は、集計・分析結果を踏まえて、管理監督者向けに研修を実施したり、衛生委員会等で検討したりなどを通て、職場環境の改善を行いましょう。

産業保健スタッフおよび管理監督者が協力をしながら改善を図っていきましょう。

事業所に産業保健スタッフが常駐しているケースはなかなかありませんが、産業保健スタッフに代わって、私たち社会保険労務士と管理監督者或いは経営者との間で、職場環境改善に取り組むこともご検討いただけますと幸いです。

6.これだけは気を付けておきましょう

働く人が本音で回答できるような仕組みが大切です

ストレスチェック制度は、働く人の健康情報が適切に保護され、不適切な目的で利用されないようにすることで、誰もが安心して受け、適切な措置や改善につなぐための仕組みです。

このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、高ストレス者や医師面接を申し出た人に不利益な取扱いをしてはなりません。

プライバシーの確保を図りましょう

会社が、ストレスチェック制度に関する働く人の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。

ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者、実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。

また、働く人の同意を得て会社に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。

ストレスチェックを有効活用しましょう

厚生労働省の資料を引用し、一部解説を追加して、ストレスチェックの一連の流れを説明してきました。

ストレスチェックは、制度自体がややこしく、情報の取り扱いにも注意すべき点がたくさんあります。

特に今後ストレスチェックの実施が義務化される中小企業内で、極めてセンシティブな情報を安全に取り扱うことも、困難な場合があるかと存じます。

また、ストレスチェックは、実施するだけでは意味がありません。

個人の結果も重要ですが、ストレスチェックを職場環境ツールとして活用したいところです。

ここをチェック!

✔ 集団分析を実施しましょう

✔ 業務負荷の偏りや、人間関係など、職場環境の潜在的な課題を発見しましょう

✔ 課題を発見したら、職場環境改善策を企画・立案し、実際に試してみましょう

✔ 翌年のストレスチェックで、改善策の効果を確認しましょう

上記サイクルを回していって、ストレスチェックを定点観測ツールとして活用しましょう。

一番ダメなパターンは、ストレスチェックをやりっぱなしにして放置することです!

ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。