神奈川県横須賀市の「にしたく社会保険労務士事務所」です。

労務管理・社会保険・年金・介護保険の専門家として、真摯にご相談に対応させていただきます。

詳しくは、個別のページをご確認いただけますと幸いです。

ロゴマークは、にしたくの頭文字「n」を心に見立てて砕けた形で表現し、

心を砕く(心配りをする)ことで、丸く角の立たないつながりをイメージしています。

イメージカラーは、深くまで寄り添う心を表現しています。

障害基礎年金について

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、

①:国民年金加入中に『初診日』がある人(自営業者、無職の人、学生、厚生年金保険に加入している配偶者(会社員など)に扶養されていた人など)

②:20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に『初診日』がある人、が受給できる障害年金です。

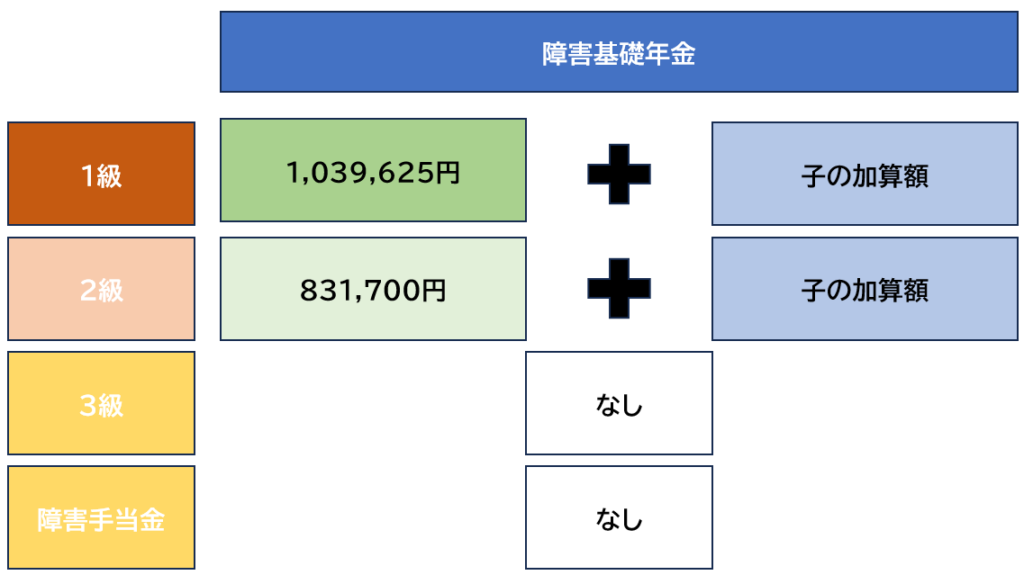

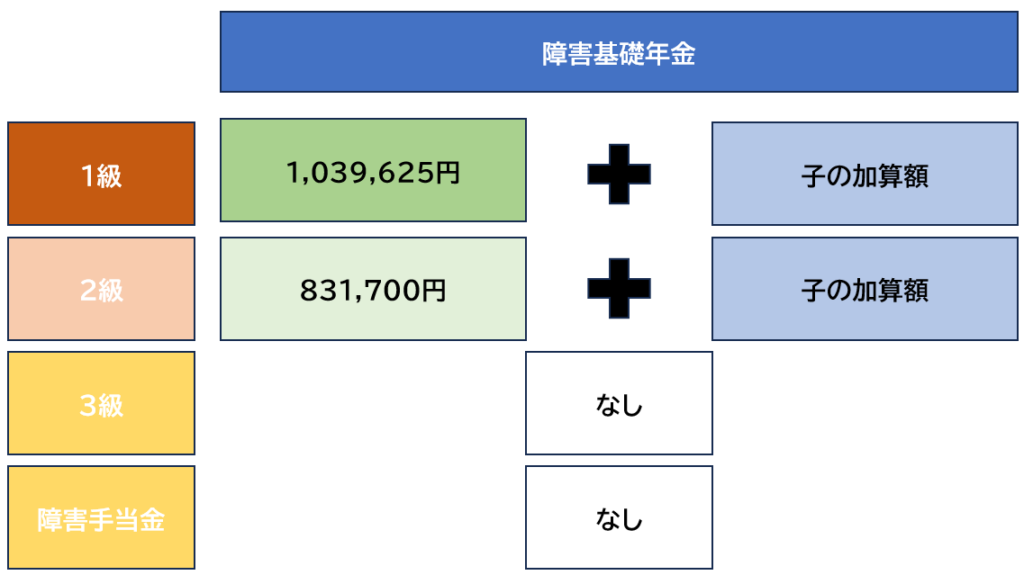

障害の程度が重い方から1級、2級となります。障害厚生年金と違い、3級や障害手当金はありません。

なお『初診日』が20歳前にある人は、本人の所得による制限があります。

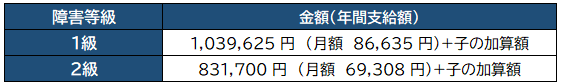

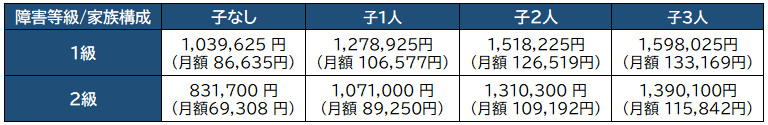

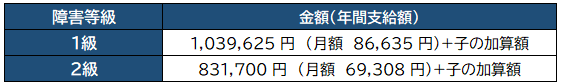

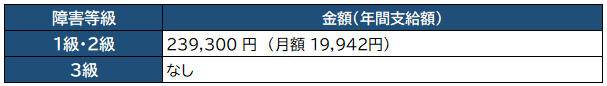

令和7年度の障害基礎年金の額

※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、1級は1,036,625円(月額 86,385円)+ 子の加算、2級は829,300円(月額 69,108円)+ 子の加算です。

※1級の年金額は、2級の1.25倍です。

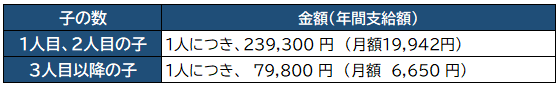

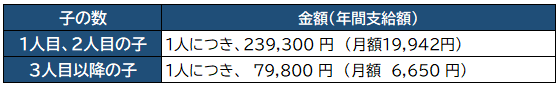

子の加算額について

障害基礎年金の受給者に、18歳到達年度末(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額が付きます。

子どもが障害等級1級または2級であるときは、子の加算は18歳到達年度末の翌日からから20歳の誕生日の前々日まで延長して支給されます。(子どもの障害等級は、障害年金と同じ基準で判断されます)

なお、障害基礎年金受給中に、子どもが生まれたり、18歳到達年度末に達したりしたときは、その翌月分から加算の有無や加算額が変わります。(子どもが生まれた場合は、市町村役場や年金事務所に届け出が必要です。)

※子の加算額については、昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。

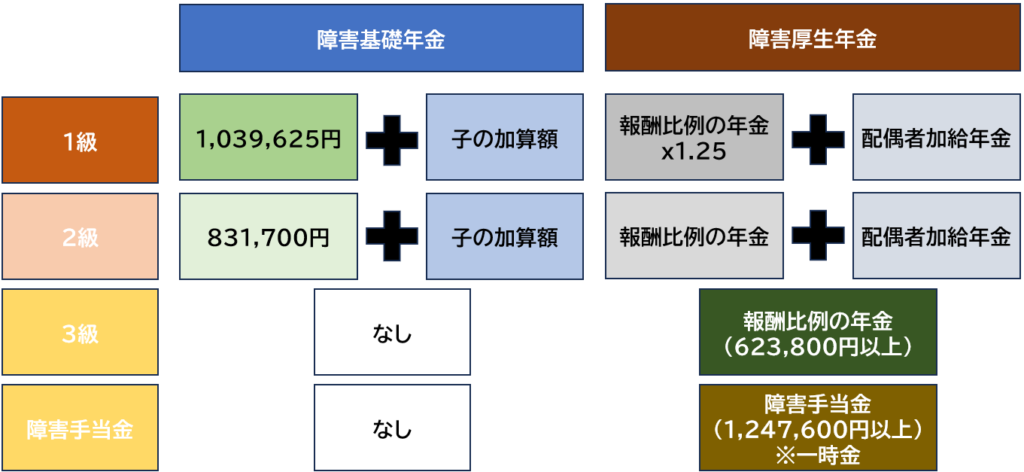

障害基礎年金の構成図

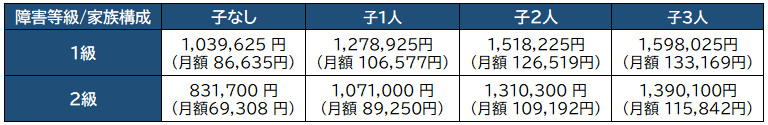

障害基礎年金の受給額の例

具体的な家族構成をもとに、以下に金額をまとめています。

障害基礎年金では、配偶者の有無によって金額が変わることはありません。

※加算の対象となる子の人数に応じて変化します。

※ここでいう「子」とは、上記の通り生計を維持している『18歳到達年度の年度末までの子ども』または『20歳未満で障害等級1級または2級の子ども』のことを指します。

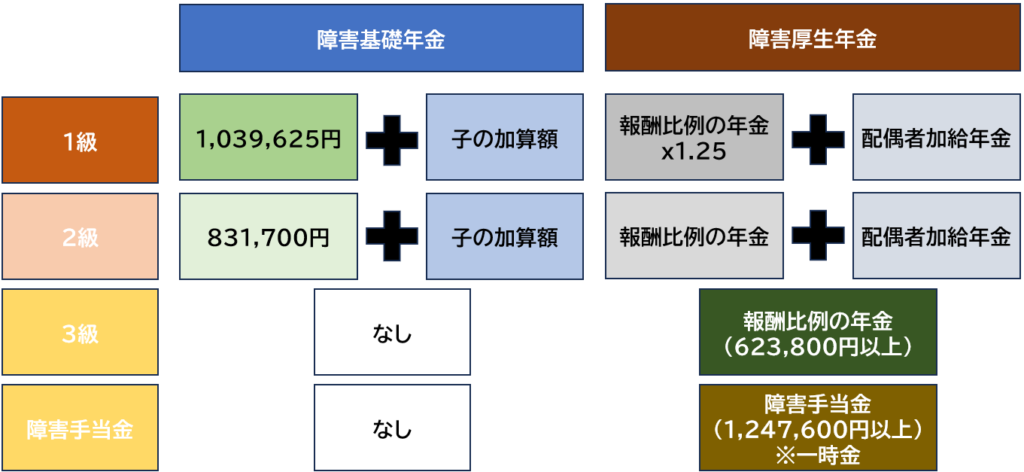

障害厚生年金について

障害厚生年金とは

障害厚生年金は、厚生年金保険加入中に『初診日』がある人(会社員など)が受給できる障害年金です。

障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。

障害厚生年金の金額について

障害厚生年金(報酬比例の年金)は、障害基礎年金とは異なり、人によって金額が違います。

「○級だから○円」と一概に言うことはできません。

その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。

(一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなる傾向にあります。)

※1級と2級は、障害厚生年金と障害基礎年金(子の加算を含む)があわせて支給されます。

→非常に手厚い年金と言えるでしょう。

※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で極端に金額が低くならないよう、最低保障額があります。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、最低保障額はありません。)

※障害手当金は一時金のため、受け取れるのは一度だけです。

※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、障害厚生年金3級の最低保障額は622,000円、障害手当金の最低保障額は1,244,000円です。

配偶者加給年金について

障害厚生年金受給者ご本人が、1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。

配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。

なお、障害厚生年金受給中に、結婚したり離婚したりしたときは、年金事務所に届け出が必要です。その翌月分から加算の有無が変わります。

※配偶者加給年金については、昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。

障害厚生年金の構成図

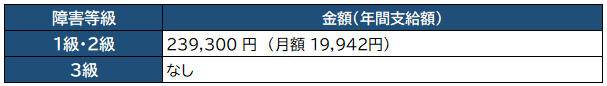

障害年金生活者支援給付金について

障害年金生活者支援給付金とは

障害年金生活者支援給付金とは、障害基礎年金を受給している人の生活を支えるため、上乗せして支給されているものです。

対象となるのは、障害基礎年金1~2級を受給している人と、障害厚生年金1~2級を受給している人です。(障害厚生年金1~2級を受給している人は、障害基礎年金もあわせて支給されています。)

令和7年度の金額は1級で月額6,813円、2級で月額5,450円です。

障害年金とは別に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。

また、前年の所得が一定額以下であることが要件です。

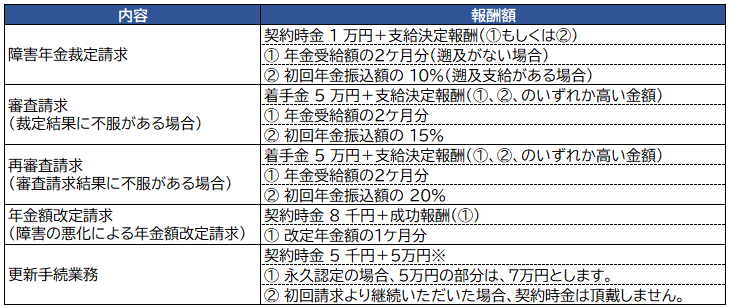

障害年金の請求をお手伝いさせていただきます。

障害年金を請求する権利があることを知らない方が多い現実

実際に給付に至らないケースも全て含めて、全国において、障害年金を請求する権利を請求する権利を持つ方は、およそ900万人と言われています。

その中で、実際に障害年金を受給されている方は200万人程度と言われています。

障害年金の制度は、正しく理解されていないことが多く、存在自体を知らなかったという方もお見受けします。

病気や、心身の不調によっては、障害年金を請求できる場合があります。

普通の人とは同じような働き方が難しくとも、年金を受給しながら自分なりの働き方をしつつ、お金にまつわる不安を払しょくできる場合がございます。

請求すれば必ず受給できるものではございませんが、まずはお気軽にご相談ください。

障害年金の請求書類の集め方の説明や、年金事務所への相談同行なども承っておりますので、お気軽にご相談ください。

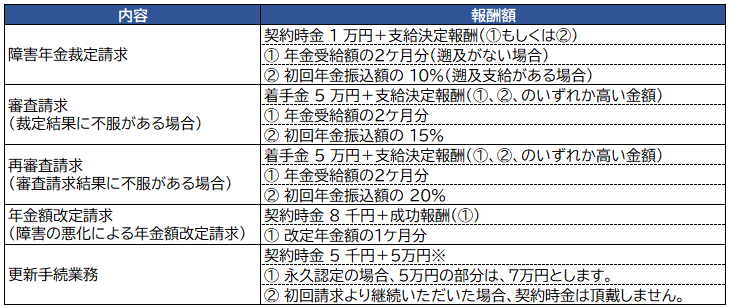

※料金表はあくまでも全てをお任せいただいた場合の目安の金額です。お打ち合わせ等を踏まえたうえで、必要なサポートを検討し、お見積りを提示します。

※当事務所は開業初年度のため、インボイス制度未登録です。消費税相当額は頂戴しません。