神奈川県横須賀市の「にしたく社会保険労務士事務所」です。

労務管理・社会保険・年金・介護保険の専門家として、真摯にご相談に対応させていただきます。

詳しくは、個別のページをご確認いただけますと幸いです。

ロゴマークは、にしたくの頭文字「n」を心に見立てて砕けた形で表現し、

心を砕く(心配りをする)ことで、丸く角の立たないつながりをイメージしています。

イメージカラーは、深くまで寄り添う心を表現しています。

治療と仕事の両立支援

企業における治療と仕事の両立支援が「努力義務化」されました。

2025年4月より、企業に対して、治療と仕事の両立支援が努力義務化されました。

検査技術や治療技術が発達したことや、少子高齢化の波を受けて、何らかの病気治療をしながら就労を継続する方が増えております。

これまでは、「がん」や「糖尿病」などの身体的な病気の治療と仕事の両立支援が一般的でしたが、近年では、精神疾患に係る労災支給申請件数が増加の一途を辿るなど、今後はメンタル不調者を経験された方が働き続けられる環境整備も重要となってきています。

また、企業にとっても人手不足から、既存の従業員がより長く働ける配慮が求められるようになりました。

この流れを受けて、治療と仕事の両立支援が努力義務化されることになりました。

疾患を抱えながら就労する方の現状

平成25年時点で、何らかの疾患を抱えながら就労する方の割合は、全労働者の約1/3にのぼるとの統計があります。(※厚生労働省平成25年度国民生活基礎調査より)

疾患としては、高血圧、糖尿病、アレルギー、心疾患、メンタル疾患、がん、脳血管疾患等、様々な疾患が挙げられます。

疾患を抱える方々の実態として、治療を継続しながらの就労を諦めてしまう方も少なくありません。

その理由として、下記の回答が挙げられています。

1.仕事を続ける自信がなくなった

2.会社や同僚、仕事関係の人々に迷惑をかけると思った

3.治療や静養に必要な休みをとることが難しかった

周囲の理解を得ることが難しかったり、患者様本人の自信喪失などがその理由となりますが、今後、少子高齢化が加速する中で、社会を支える労働者の不足が確実と見込まれていることから、高齢者や疾患を抱える方も、本人が望む限り就労の継続をサポートしていく必要性があります。

トライアングル支援(三角形の支援)と両立支援コーディネーターの必要性

疾患を抱えながら就労されている方は、企業に在籍している一方で、治療のため通院をされています。

50名以上の従業員が所属する事業場のある企業では、産業医の配置が義務となっているため、就労者にとって産業医が、一つの相談窓口になっているといっても良いでしょう。

ただ、規模が小さい企業などでは産業医と契約・提携できていないケースも多く、産業医学的な相談窓口がない…といった企業は数多くあるとみられます。

疾患を抱える就労者は、治療のために定期通院をされているケースが大半を占めており、その意味では、病院の主治医は、自身の疾患に対する一番の理解者となりますので、確実な相談窓口が確保できることでしょう。

病院の主治医や看護師は、疾患の専門家ですが、会社や具体的な業務内容については詳しくないこと、逆に企業からすると医学的な知識に乏しいことから、疾患を抱える方を取り巻く全体像をつかめる人がいないことが問題となります。

先ほどの、治療を継続しながらの就労を諦めてしまった理由の例として、職場との相談が困難であったり、理解を得て支援を受けることが困難であったとみられるケースが多く、支援体制として、職場と医療機関のバランスが良くないケースが多くみられることが容易に想像できます。

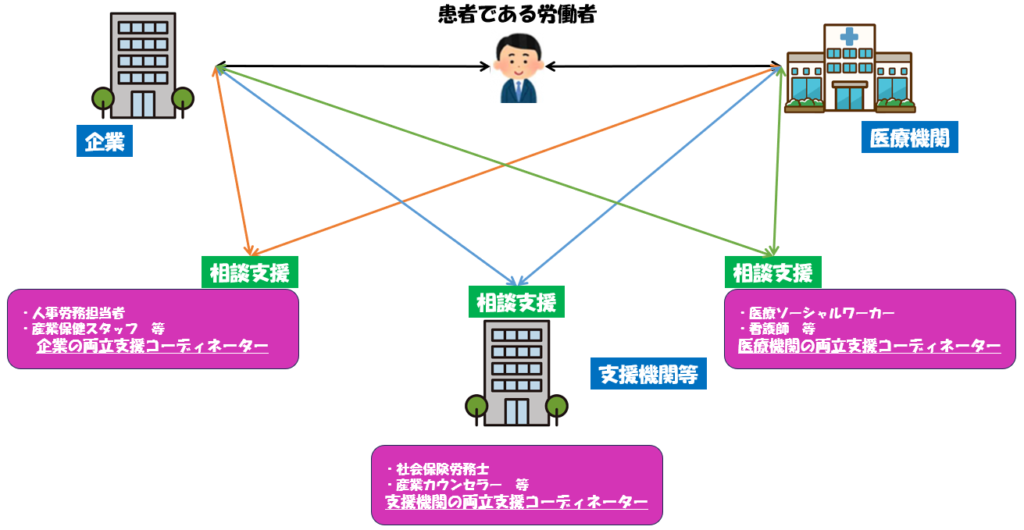

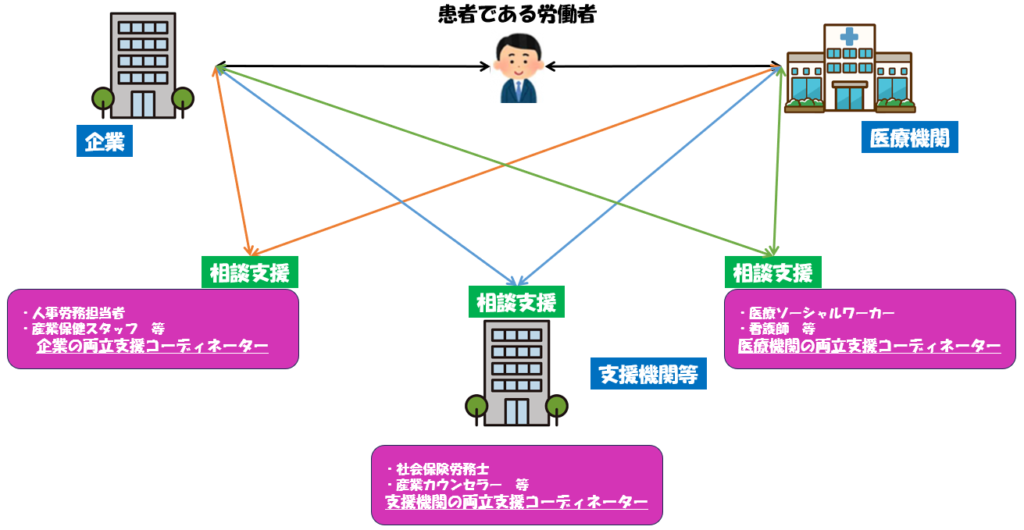

ここで重要となるのがトライアングル支援(三角形の支援ともいいます)というものです。

トライアングル支援とは、疾患を抱える就労者を中心に、三角形を描く形での相談・支援体制を設けることにより、疾患を抱える就労者の体調や希望、職場からのサポートや要望、主治医との相談などのバランスを整えることをいいます。

ここで「支援機関等」というものが登場し、「両立支援コーディネーター」が、疾患を抱える就労者からの支援依頼に応じて、各種調整を担うことになります。

そのイメージ図を下に示します。

3パターンのトライアングル支援のイメージを示していますが、3つすべて揃っていなければ機能しない訳ではありません。

このパターンのうち、少なくともひとつ三角形の支援関係が構築できていれば、相談窓口が確保でき、支援サービスも受けられるため、就労継続に向けてより良好な環境が整います。

疾患を抱えながらでも、就労を継続したい…でもどこに相談して良いかわからない…。

そのような時は、お気軽にご相談ください。

人材不足と言われる世の中で、治療と仕事を両立させたい就労者数は増えており、企業にとっても貴重な戦力を維持することは事業の健全な経営上、重要な課題と思われますので、民間企業、医療機関からのご相談も積極的に承っております。

私たち両立支援コーディネーターが、どのような関わり方ができるかを一緒に考えたいと思います。

※弊事務所において、治療と仕事の両立支援は、顧問契約のオプションに組み込んでおります。

両立支援コーディネーターの役割

両立支援コーディネーターには、以下のような役割があり、治療を継続しながら就労される方のプライバシーに配慮して、その希望に応じて就労を継続できるようサポートいたします。

両立支援コーディネーターの役割

✔ 疾病・疾患に関する悩み事をしっかりとお聴きします。

✔ お仕事を長期で休む必要がある場合などは、社会保障制度のご相談を承ります。

✔ 必要に応じて企業様とお打ち合わせし、企業独自で設けている制度などを確認します。

✔ 必要に応じて主治医とも連携を図り、勤務先企業との情報交換の橋渡しを行います。

✔ 治療と仕事、そして生活の調和のとれる働き方を一緒に模索し、伴走いたします。