令和7年7月30日、厚生労働省が統計結果を公表しました

厚生労働省が、令和6年度に長時間労働が疑われる事業場に対して、労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例等と共に公表しました。

項目を一つずつ確認していきましょう。

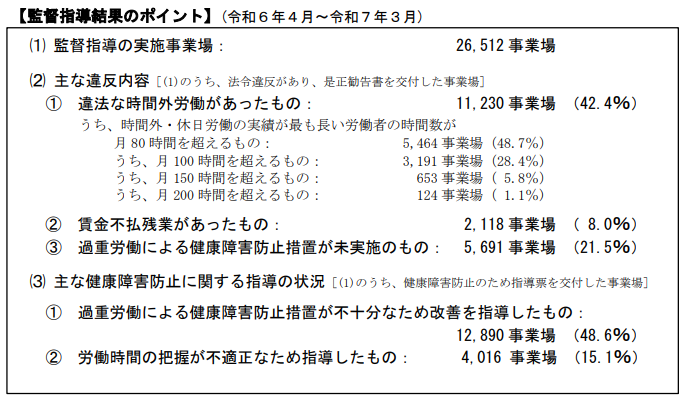

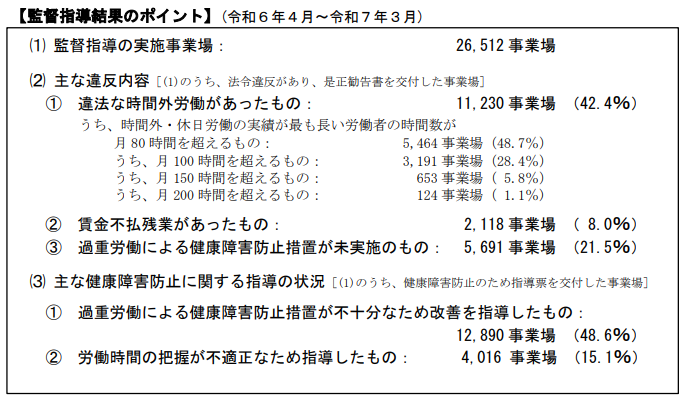

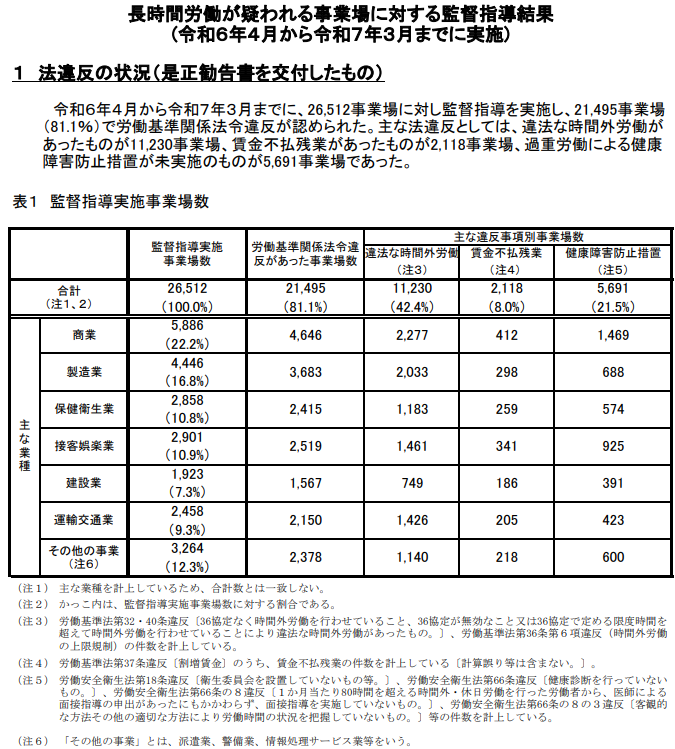

監督指導が行われた、26,512事業所については、各種情報に基づき、ら時間外・休日労働時間数が1か月当たり 80 時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としているとのことです。

対象となった 26,512 事業場のうち、11,230 事業場(42.4%)で違法な時間外労働を確認した

ため、是正・改善に向けた指導を行ったとのことです。

なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,464 事業場(違法な時間外労働があったもののうち 48.7%)でした。

厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過

重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うとのことで、是正勧告や指導を受けた事業所では、労働者の心身の健康が確保できるよう、事業場の労働環境を改善する必要があります。

長時間労働に関する労働基準法違反件数は高止まりの状況

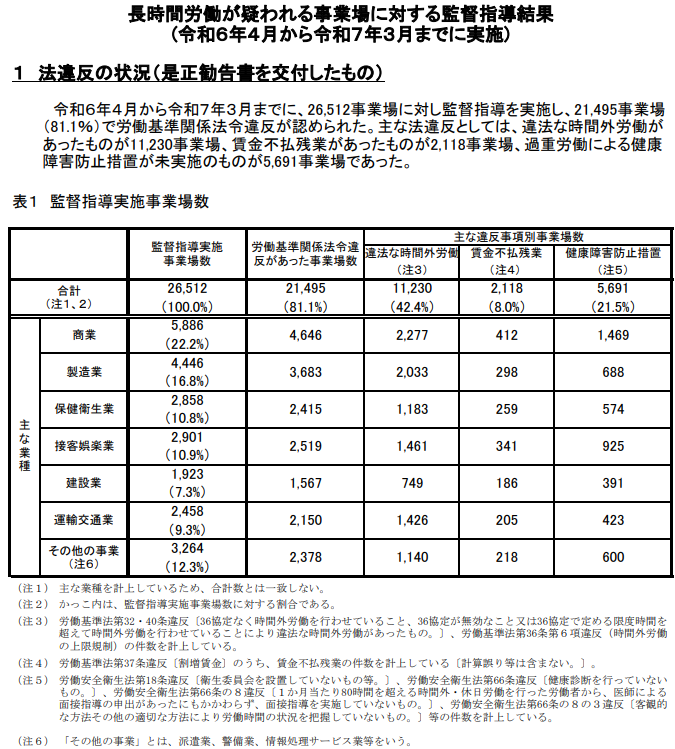

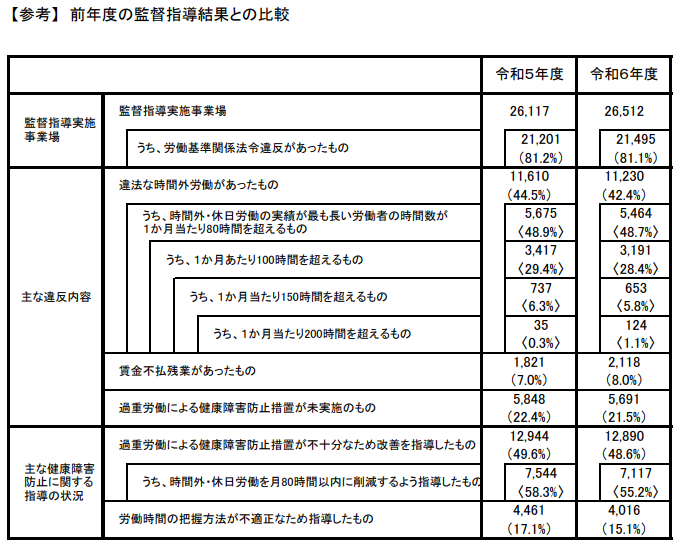

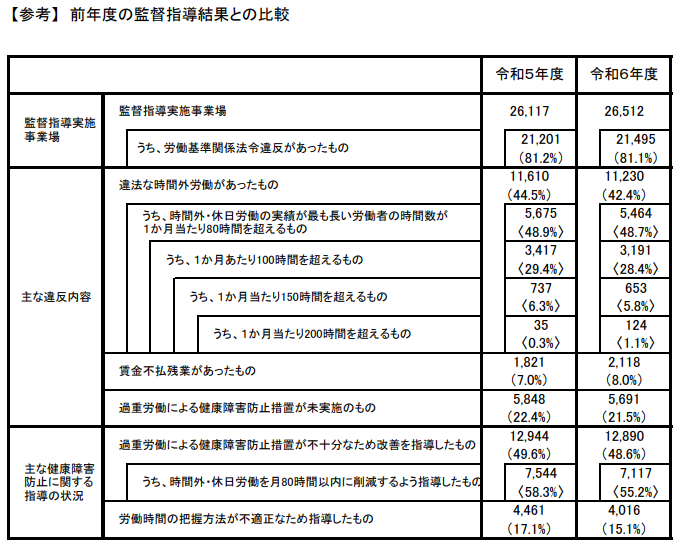

令和6年4月から令和7年3月までの1年間の監督指導実施件数26,512件に対し、労働基準法令違反があった事業場数は、81.1%に上り、約5社に4社の割合で労働基準関連法令違反が確認されており、政府が推し進める働き方改革とは真逆の結果となっています。

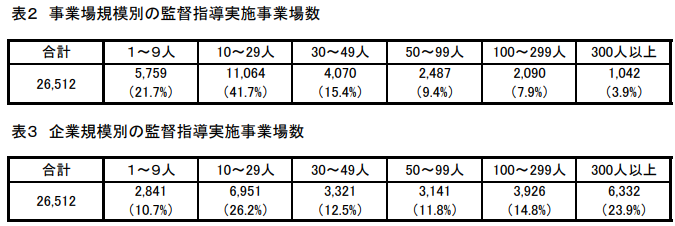

中小企業=なんとなくブラック、大企業=ホワイト企業とも限らない

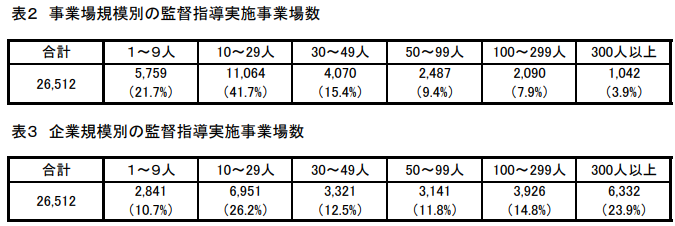

監督指導実施事業所の規模を概観すると、従業員10~29名の事業場が最多ですが、その結果、監督指導が実施された事業場の規模は、従業員数10~29名が最多を占めていますが、注目したいのは、従業員数300名以上の事業場への立ち入り割合が少ない一方で、監督指導の対象となった事業場数は、2番手の23.9%に上ること、それ以外の従業員規模の事業場でも一定の割合で監督指導の実施に至っていることから、従業員規模の違いだけでは、その事業場の働き方の実態はわからないことが見えてきます。

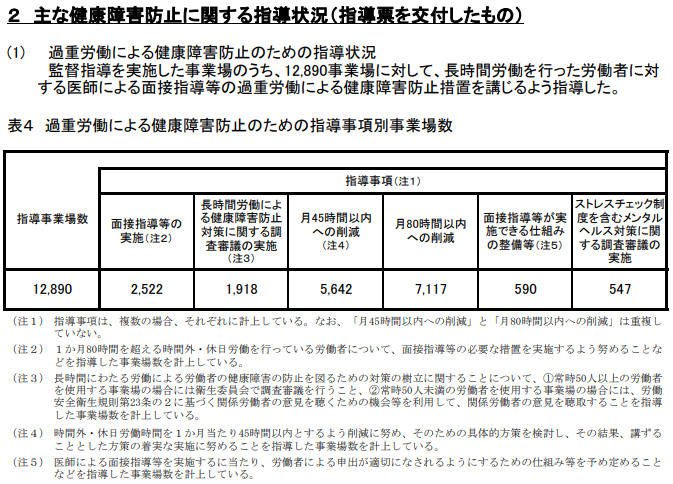

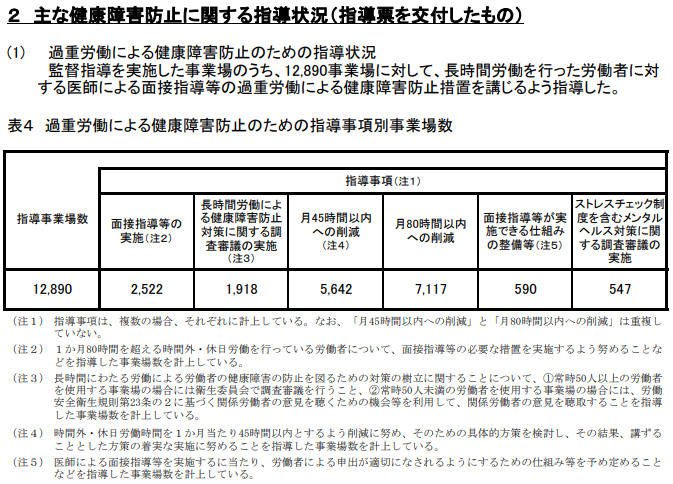

長時間労働による健康への影響を考慮していない事業場数も高止まり

長時間労働者に対する面接指導の未実施や、従業員50名以上の事業場におけるストレスチェック未実施などの違反が目立ちます。

※従業員50名以上の事業場とは、1つの工場や事務所等で、常時50名以上いることを指します。

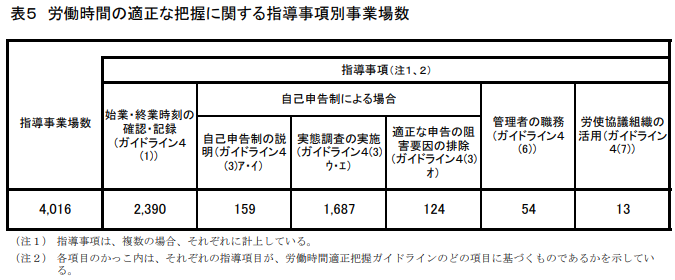

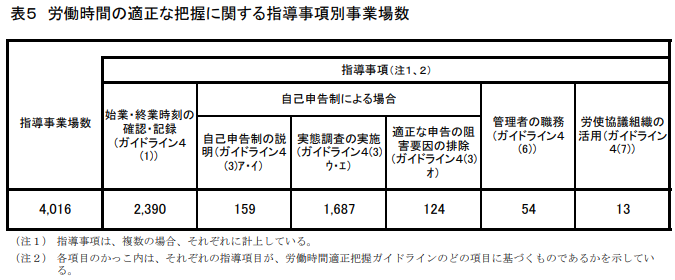

厚生労働省では、監督指導を実施した事業場のうち、4,016事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に適合するよう指導したとのことです。

指導が入った事業場に対しては、必ずフォローアップが行われます。

万が一、監督指導を無視した場合には、責任者たる事業主への処分が行われることがありますので、確実な対応をお願いいたします。

労働時間管理の正確な把握の重要性

企業で定める所定時間を超える労働について、1日については1分単位で記録し、1給与計算期間を通じて累積して、その時間の切り捨て、切り上げによる給与計算が認められています。

※時間外・休日労働の累積時間が30分に満たないものを切り捨て、30分以上を1時間として計算することは差し支えないとされていますが、可能な限り切り捨てをしないよう通達が出されております。

1日の労働につき、1分単位の管理が必要ですので、事業主には労働時間の正確な把握が求められておりますが、未だ浸透していない現実が浮き彫りとなっています。

労働時間管理を徹底し、法令違反をなくしていきましょう

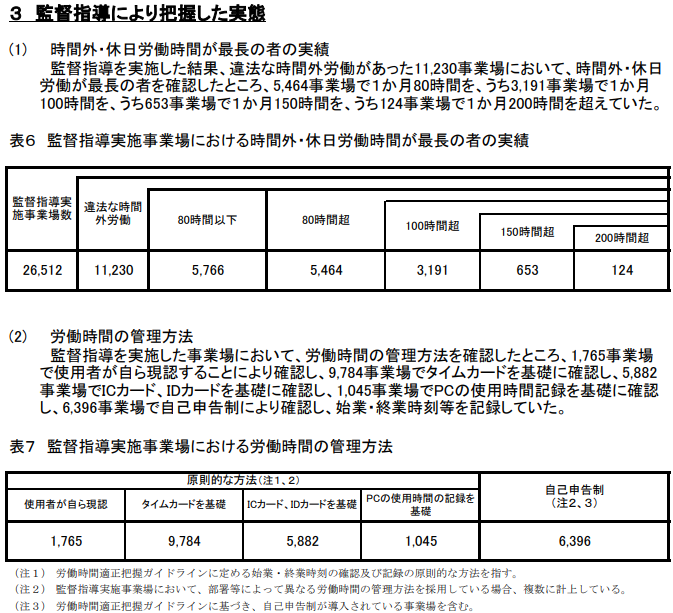

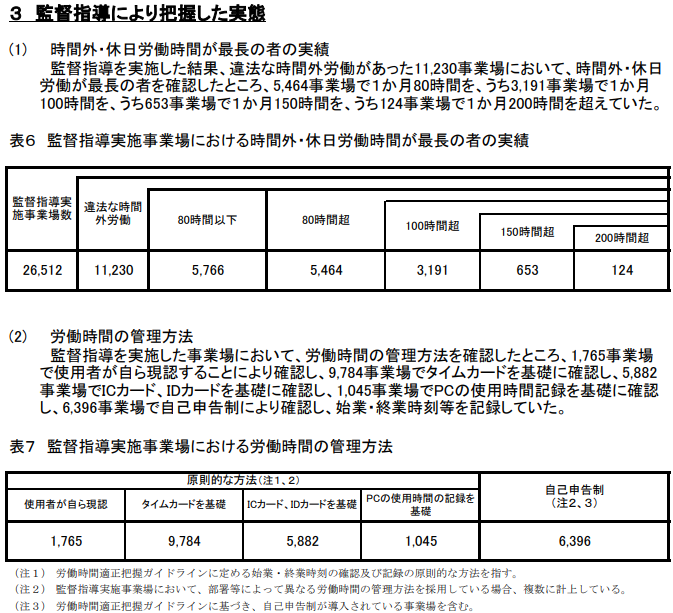

時間外・休日労働時間が最長の者の実績として、全国の労働基準監督署が監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった11,230事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、5,464事業場で1か月80時間を、うち3,191事業場で1か月100時間を、うち653事業場で1か月150時間を、うち124事業場で1か月200時間を超えていたということが判明しました。

また、労働時間の管理方法として、全国の労働基準監督署が監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、1,765事業場で使用者が自ら現認することにより確認し、9,784事業場でタイムカードを基礎に確認し、5,882事業場でICカード、IDカードを基礎に確認し、1,045事業場でPCの使用時間記録を基礎に確認し、6,396事業場で自己申告制により確認し、始業・終業時刻等を記録していたことが分かりました。

現実を踏まえ、労働環境の改善を検討しましょう

令和5年度から、令和6年度にかけて、調査を実施した事業所の中で、法令違反が認められた事業所の率には、ほとんど変化が見られません。

人手不足の世の中ですが、このような法令違反が相次いでいれば、職場環境の改善はおろか、採用した人材の定着も難しいことは明らかなものです。

世の中では、「業務効率化」が叫ばれていますが、例えば「5S活動」と言われる中で原点かつ最も重要な「整理」を徹底し、職場に根付かせることで、書類やファイルを探し回る無駄を省くことができ、結果として業務効率化としての成果になることがあります。

どの企業においても、一気に様々なことを変えていく事は困難ですが、課題を抽出し、優先度をつけていき、一つずつ課題を解決しながら会社を変えていく事は可能です。

限られた人的・金銭的・情報的資源の中で、ボトルネックとなっている部分を一緒に探しだし、一つずつ会社を良くしていきたいとお考えの経営者や、人事労務部門に伴走させていただきます。

コメント